エレカシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次さんによセルフカバーで新録

「月見バーガーのCM、宮本浩次さんの声?」耳が反応したあなた、正解です。マクドナルドの月見バーガーの新テレビCMのために、宮本浩次さんがエレファントカシマシの「今宵の月のように」をセルフカバーで新録。9月2日(火)から全国オンエアが始まります。秋の夜空と一緒に、あのフレーズがまた心に灯ります。

なお「今宵の月のように」は、2025年の9月24日(水)に配信リリース。

今年もマックの秋がやってきた…!正直言うと、僕はグラコロ派なんだけど(笑)、

あの「今宵の月のように」× 月見バーガーのコラボには反応せざるを得なかった!

月見バーガーって「秋の風物詩」みたいな存在で、毎年食べるというより見るのが恒例行事になってる人も多いかも?

でも今年は、宮本浩次さんの歌声と一緒に味わう月見って思うと、ちょっと手が伸びそうになる🍂🎶

映画『爆弾』主題歌に宮本浩次さんの新曲「I AM HERO」が決定

【お知らせ📢💣🎬】

— umusicjapan (@umusicjapan) August 19, 2025

宮本浩次 新曲「I AM HERO」が

10月31日(金)公開の映画「爆弾」の主題歌に決定🎉🎊

楽曲の一部を視覚と聴覚で味わえる

リリックムービーも公開!

ぜひチェックしてみてください💣💣💣

映画「爆弾」(@bakudan_movie )

2025年10月31日(金)全国ロードショー🎥 pic.twitter.com/HNo4J45er2

そしてもう一つのニュース。10月31日(金)公開の映画『爆弾』主題歌に、宮本浩次さんの新曲「I AM HERO」が決定。言葉とメロディで状況を切り開いてきた彼が、スクリーンの物語に今の熱を注ぎ込みます。

月を見上げる季節に、ヒーローの宣言まで。CMで、映画で、そして私たちの毎日に宮本浩次さんの歌がまた背中を押してくれる。その理由を、このブログでほどいていきます。

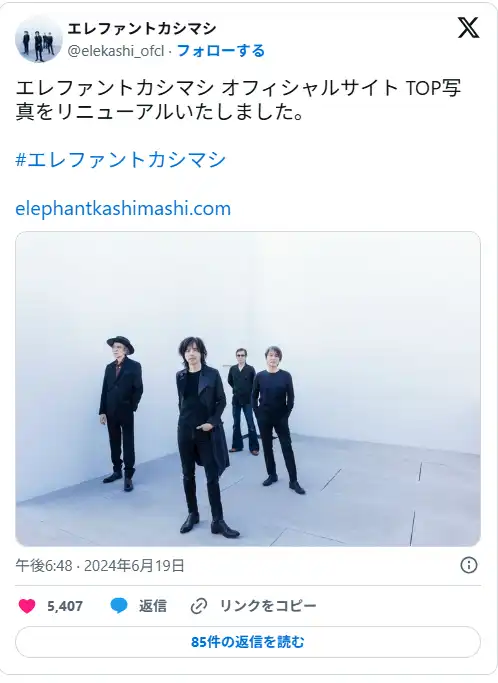

「エレファントカシマシ」とは?

エレファントカシマシは東京・赤羽出身、1980年代から活動する実力派ロックバンド。「今宵の月のように」は1997年にリリースされ、日本中で親しまれるロングヒット曲。等身大の心の揺れや人生の応援歌として、世代を超えて愛されています。

宮本浩次さんの歌声のちから

今回CMで耳にする声は、ボーカルの宮本浩次(みやもと ひろじ)さんによる2025年新録セルフカバー。

宮本さんは近年ソロ活動も精力的に行い、幅広い世代に歌い継がれる存在となっています。

これから楽しみたい人へ

「今宵の月のように」以外にも、エレカシには「風に吹かれて」「悲しみの果て」「俺たちの明日」など心に残る名曲がたくさん。

まずはCMで流れる「今宵の月のように」からYouTube公式などやサブスクやCD、DVD、Blu-rayなどの作品を通じて様々な楽曲を聴いてみてください。新しいお気に入り曲や、元気がもらえる音楽と、きっと出会えます。

エレファントカシマシの今と歴史を一冊化。メンバーの魅力、名演Blu-ray・必聴CD・レアグッズ、年表まで完全ガイドはこちらからご覧いただけます!

宮本浩次さん 推し活ガイド DVD・CD・本・グッズのおすすめアイテムを厳選して紹介ライブの感動も、言葉の力も、日常で楽しめる推しアイテム集めました。

宮本浩次さんとは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 / よみ | 宮本 浩次(みやもと ひろじ) |

| 愛称 | ミヤジ |

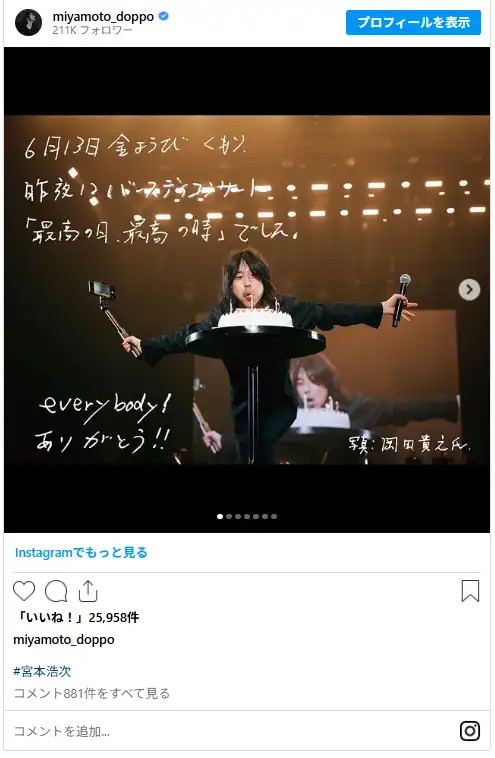

| 生年月日 | 1966年6月12日 |

| 年齢(2025-08-18時点) | 59歳 |

| 出身 | 東京都・北区赤羽 |

| 好きな食べ物 | スパゲッティ |

| 収集 | 130年前の骨董急須を含め所有数は100個以上とのこと |

| 好きな車 | ポルシェ |

| 趣味 | 散歩((散歩風景を描写した散歩に纏わる楽曲も多く存在)、読書(作家は森鷗外・永井荷風・太宰治・夏目漱石・滝沢馬琴・ゲーテ・ニーチェなど) |

| 職業 | 歌手 / 作詞・作曲家 / ギタリスト |

| 所属 | エレファントカシマシ(Vo./Gt.) |

| 結成 / デビュー | 1981年結成 / 1988年メジャーデビュー |

| ソロ活動 | 2019年~(ユニバーサル) |

| 主なトピック | 2017年:エレカシ30周年・紅白出場 |

| ルーツ | NHK東京児童合唱団 出身 |

| 代表曲(バンド) | 「悲しみの果て」「今宵の月のように」「俺たちの明日」 |

| ファンクラブ(ソロ) | H.M. |

宮本浩次さんの魅力|4つのポイント

声が語りになる表現力

宮本浩次さんの歌声は、音を並べるだけでなく言葉の温度まで届けます。母音の伸ばし方や語尾の置き方が非常に丁寧で、まるで朗読のように情景が立ち上がります。

人が伝わるところが最大の魅力です。

間と沈黙で物語を進める

半拍のタメや深いブレスなど、音を出さない瞬間すら音楽に変えてしまいます。次の一声がより強く響くよう計算されており、ライブでは会場全体の空気が一気に張り詰めます。この緊張と解放の設計が心を掴みます。

等身大の日本語がまっすぐ届く

日常語で核心を突くのが宮本浩次さんです。だから聴き手の人生と自然に重なり、「自分の歌だ」と感じられます。飾らない言葉の正直さが、長く愛される理由です。

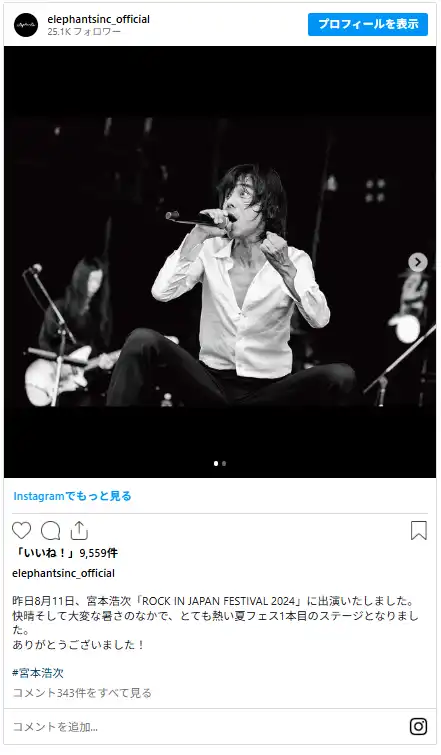

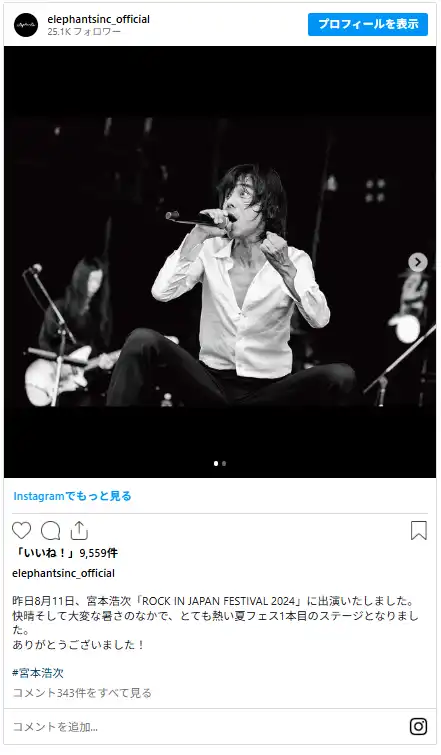

佇まいと所作が音楽そのもの

マイクスタンドを抱きしめる、客席を真っ直ぐに見つめる。

その所作一つにも嘘がありません。

宮本さんの生身の姿が、観客を演奏の一部に巻き込みます。ライブ後も余韻が長く残るのは、この誠実さゆえです。

宮本浩次さんの凄さ|4つのポイント

発声設計とダイナミクスの精度

この動画を YouTube で視聴

腹圧で支えるロングトーン、地声とミックスの滑らかな切り替え、語尾の減衰コントロールまで徹底しています。

荒ぶる瞬間でも音程の芯を外さない運用は、長年の鍛錬の証です。熱と精度が同居する稀有な歌い手です。

2. 日本語ロックのアクセント配置が巧み

語頭を強拍に置き、助詞や語尾を弱拍へ逃すことで、日本語の自然な流れを保ちます。

結果、サビが覚えやすく大合唱が生まれます。言葉とビートの噛み合わせを熟知しているからこその到達点です。

ソングライティングの構造力

短い動機の反復と、Bメロで視点を切り替える二部構成、サビ前の一拍溜め。

緊張と緩和で感情を押し出します。編曲でも歌の通り道を最優先し、必要な装飾だけを残す判断が冴えています。

継続を支える自己マネジメントと適応力

声のコンディション管理、作品サイクル、現場の意思決定まで一貫してコントロールします。

セルフカバーやタイアップで楽曲の意味を更新し、時代に合わせた音像に再設計できる適応力も抜群です。第一線を走り続ける土台がここにあります。

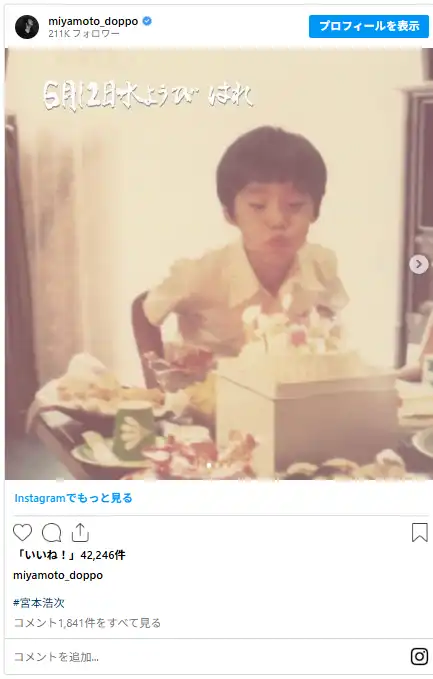

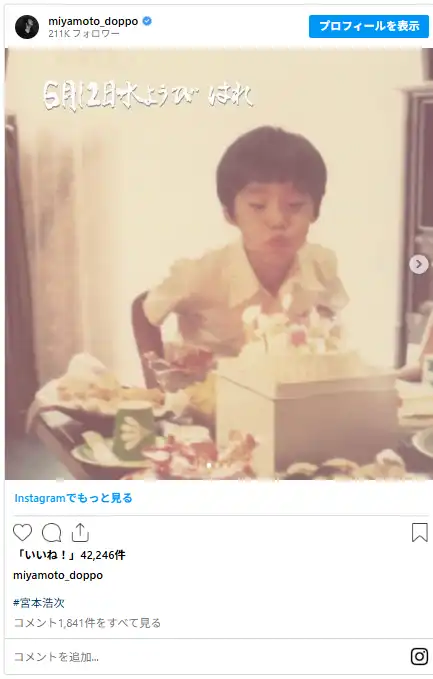

宮本浩次さんの幼少期|声が先に輝いていた時代

幼いころの宮本浩次さんは、すでに「歌の人」でした。小学校3年生から5年生までNHK東京児童合唱団に在籍し、本格的な声楽指導を受けています。

合唱団ではソロを任される機会も多く、ボーイ・ソプラノとしてスター的な存在だったと伝わっています。幼少期のステージで培った“まっすぐ届く声”と“言葉の響かせ方”は、その後の表現の核になっていきます。

クラシックから歌謡曲まで、耳で覚えたことばとメロディ

宮本浩次さんが愛したのは、ベートーヴェンに代表されるクラシックの構築美と、沢田研二さんをはじめとする歌謡曲・流行歌の熱。小学生のころには、学校や道すがらジュリー(沢田研二さん)の歌や演歌を自然に口ずさんでいたそうです。

当時隆盛だったラジオのベストテン番組を熱心に聴き、最新のメロディや言葉の置き方を耳で覚えた経験は、のちのソングライティングの感覚形成にも直結していきます。

「みんなのうた」でソロ歌手デビュー

この動画を YouTube で視聴

そして大きな転機が訪れます。NHK『みんなのうた』で放送された「はじめての僕デス」で、宮本浩次さんはソロ歌手としてデビュー。

各社競作のかたちでシングル化され、東芝EMIからは1976年9月1日に発売、10万枚のヒットとなりました。

ジャケットには「みやもとこうじ」とルビが振られ、無垢なボーイ・ソプラノの響きが多くのリスナーの心を掴みました。

また、ビクター音楽産業が制作した再録のステレオ盤(品番KV-41)では、B面に「ゴクロウサン」(東京放送児童合唱団名義)を収録。

このタイトルはのちにエレファントカシマシが偶然、同名の楽曲を発表することになります。

幼少期が教えてくれた、今につながる3つの種

- 発声の基礎

合唱団で培った正確なピッチとブレス、言葉の子音・母音の鳴らし方は、現在の圧倒的なライブ・ボーカルの土台になっています。 - 雑食的な音楽体験

クラシックの構造と歌謡曲の情感。その両輪が、骨太でありながらメロディアスなエレカシの音像へとつながりました。 - 大衆との接点感覚

ラジオのヒット曲に耳を澄ませ、街で歌い、TVで歌った原体験が、届く言葉・歌い回しへの強い意識を育てました。

もう一つの原点『あ・い・う・え・お・ん・ど』(1977)

『あ・い・う・え・お・ん・ど』は、1977年に発表された日本の童謡で、作詞は結城忍さん、作曲はサトウ進一さん、歌唱は当時小学校5年生の宮本浩次さんです。

発売当時に早々と廃盤となったため、現在はコレクター間でレアアイテムとして知られています。

明るい掛け声とリズムに乗せて言葉遊びが転がるこの曲では、NHK東京児童合唱団で鍛えられた宮本浩次さんのボーイ・ソプラノが、くっきりした発音と伸びやかなロングトーンで瑞々しく響きます。

童謡という枠の中でも、言葉のキレや拍の取り方に後の宮本節の萌芽が感じられるのが印象的です。

翌年以前の『みんなのうた』系ヒット「はじめての僕デス」(1976年)と並んで、「声」そのものが先に立ち上がっていた時代を物語る重要な一枚です。

幼少期に培われた正確な発声、言葉の乗せ方、リズム感その基礎体力が、のちのエレファントカシマシの表現力へと直結していきます。

コレクターメモ:盤は流通数が少なく、状態(盤質・ジャケット・付属)で価格が大きく変動します。購入時は再生環境と保存状態を必ずチェックするのがおすすめです。

まとめ

宮本浩次さんの幼少期は合唱団で磨いた声、ラジオと街から吸い込んだ言葉とメロディ、そしてそのすべてが、いま私たちが聴いている宮本浩次さんの歌に、確かな重みと説得力を与えています。

あの頃から今に続く一本の道。その始まりには、少年が全身で歌に恋した、鮮やかな時間がありました。

宮本浩次さんとエレファントカシマシ|結成からデビューまで

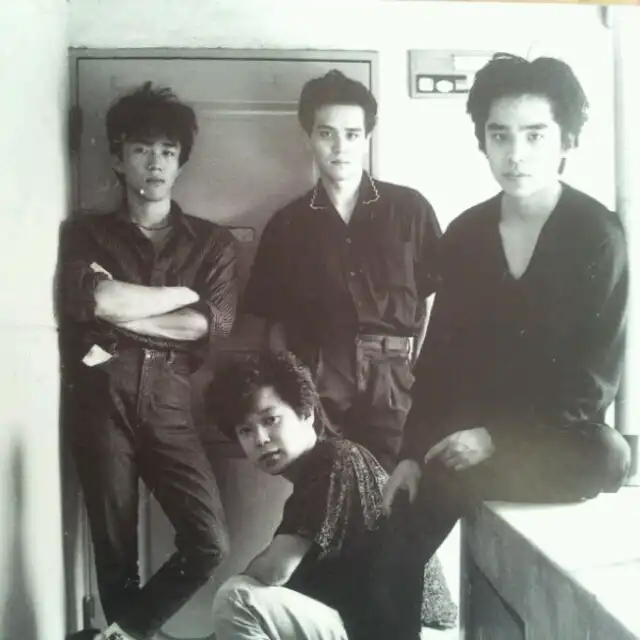

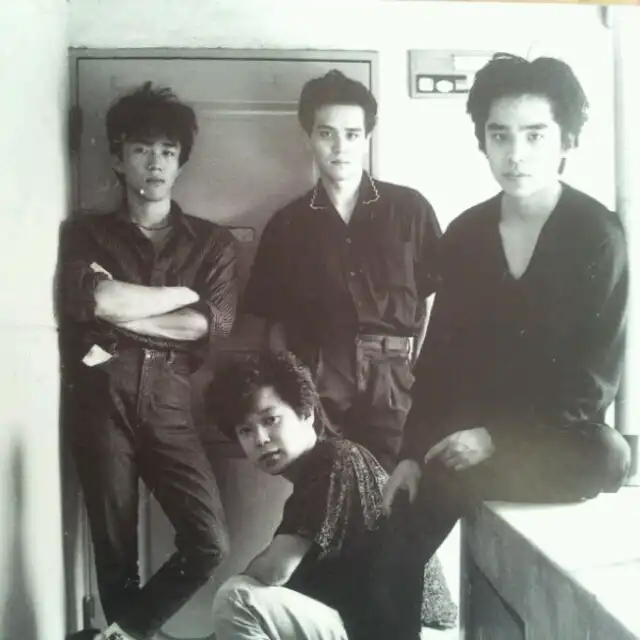

出会いと原点(~1981年)

東京・北区赤羽界隈で育った宮本浩次さんは、幼少期からNHK東京児童合唱団で声を鍛え、歌への確かな自信とことばへの感度を育んできました。

思春期に入り、同世代の仲間だった石森敏行さん(Gt)、高緑成治さん(Ba)、冨永義之さん(Dr)と自然に音を合わせるようになり、1981年ごろにエレファントカシマシ結成。

バンド名は、かしまし娘と、映画『エレファント・マン』のインパクトと音が気に入り遊び半分でつけられ、内輪ノリで名付けられたバンド名だったそうです。

オリジナルへの志向と街場の鍛錬(1982–1985年)

コピーから始めた初期練習は、ほどなくオリジナル曲中心に。宮本浩次さんの書く生々しい言葉と、四人だけのタイトな演奏で「余計な飾りのないロック」を追い込みます。

放課後や休日はスタジオに籠もり、ときに深夜まで反復。「歌が言い切るまで、バンドも鳴り止まない」そんな信念の共有が、この頃すでに固まっていました。

都内ライヴハウス期と評価の高まり(1986–1987年)

本格的に都内のライヴハウスへ。初期エレカシは、切り立ったギター/前のめりのベース/直線的なドラム/剥き出しの歌という、ほとんど詩の応酬のような衝動で攻め続けます。

口コミで「異様な熱量のバンドがいる」と評判が広がり、レーベルの目にも留まる存在に。ショウケース出演を重ね、ついにEPIC/SONYと契約へと進みます。

デビューへ最初の一撃を作る(1987–1988年)

レコーディングでも妥協なし。歌詞の語感やブレス、曲のテンポまで、微差を詰め切るストイックさで「最初の一撃」を磨き上げます。

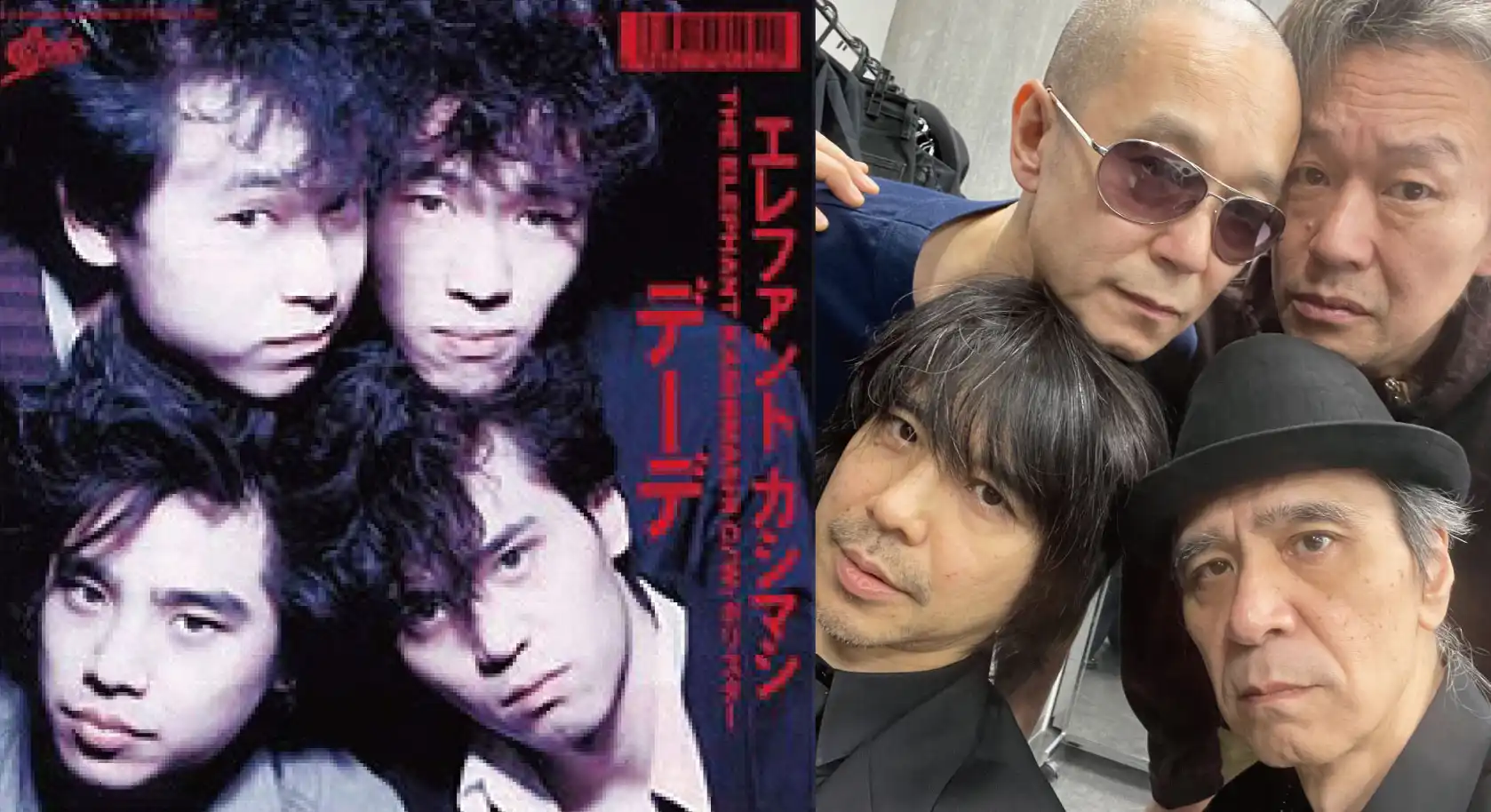

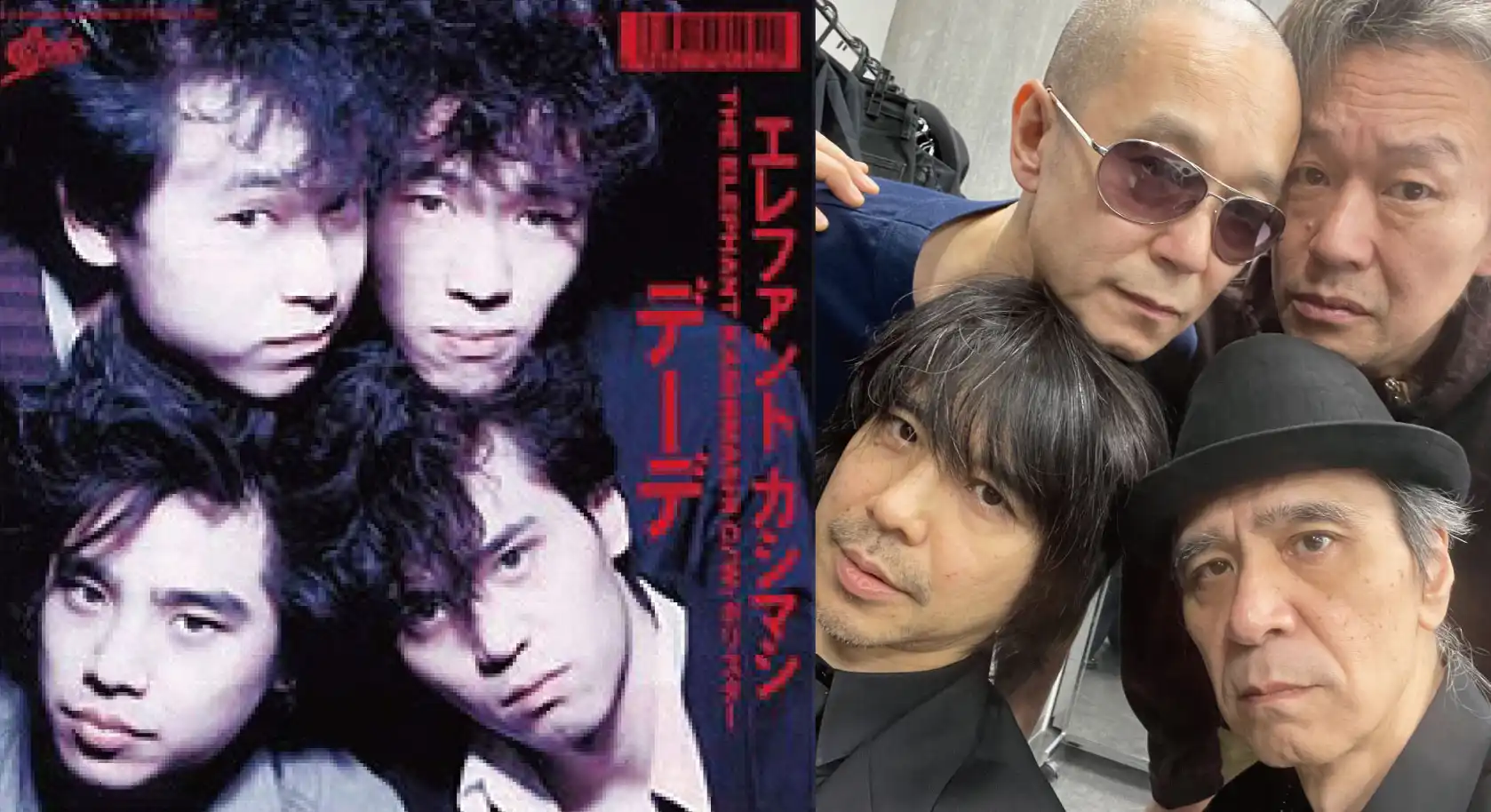

そして1988年3月21日、シングル「デーデ」とアルバム『THE ELEPHANT KASHIMASHI』でメジャーデビュー。初期衝動をパッケージした“硬質で真っ直ぐなロックは、当時のシーンでも異彩を放ちました。

破天荒エピソード集(結成~デビュー期)

- 客席照明つけっぱなしライヴ(1988年・渋谷公会堂)

デビュー直後の渋公公演は、客席の明かりをつけたままという異例の演出。飾りのないセットで、観る側・演る側の距離をゼロにするむき出しの勝負。この突き刺さるリアリティは、今も伝説の映像として語り継がれています。 - マイクスタンドが飛ぶ、声が突き抜ける

初期ライヴの宮本浩次さんは、感情のボルテージが振り切れるとマイクスタンドを大きく振るなどの豪快な所作も。舞台上の動きが過剰な演出ではなく、歌の熱の延長線にあるそれを体現していました。 - かなり尖っていたデビュー前

デビュー前に行われたイベントでは、観客が拍手をしたり声援を送ったりすると、「うるせぇ!」など宮本が観客に毒づく場面があったそうです。

音楽的な核(初期エレカシのらしさ)

- 言葉が先頭に立つ:メロディより先にフレーズの意味と発音が立ち上がるのが宮本さん流。

- 四人だけの密度:同期や余計な装飾に頼らず、ギター/ベース/ドラム/歌で空間を埋め切る。

- 疾走と停止のダイナミクス:勢いと間の落差で、胸の鼓動そのものを鳴らす。

- 都会の匂い:道や風、空や街路生活の温度がそのまま歌になる。

ミニ年表(結成~デビュー)

- 1981年:エレファントカシマシ結成(Vo宮本浩次さん/Gt石森敏行さん/Ba高緑成治さん/Dr冨永義之さん)。

- 1986–1987年:都内ライヴハウスを中心に活動、デモ制作とブッキングを重ね評価を獲得。

- 1988年3月21日:「デーデ」でメジャーデビュー、同日アルバム『THE ELEPHANT KASHIMASHI』を発表。

- 1988年9月:渋谷公会堂公演。客席照明をつけたままの異色演出で“初期衝動の記録”として語り草に。

まとめ

エレファントカシマシの始まりは、「四人の音で、言葉を生き物にする」という一点に集約されます。赤羽の生活感、ストリートの温度、そしてスタジオでの狂気じみたほどの反復。

その全部が1988年の第一声へ一直線につながり、以後の42年間を駆動し続ける“核”になりました。

破天荒に見える数々の挙動も、突き詰めれば歌を本気で届けるための必然。それが、宮本浩次さんとエレファントカシマシの“最初の物語です。

エレファントカシマシ宮本浩次さんのEPIC/SONY RECORDS時代

(1988〜1994ごろ/デビュー〜初期衝動の結晶)

時代の概観:剥き出しの言葉と四人だけの音

1988年3月21日、シングル「デーデ」と1stアルバム『THE ELEPHANT KASHIMASHI』でデビュー。

以降、『Ⅱ(セカンド)』『浮世の夢』『生活』『5』『6』『奴隷天国』へと駆け抜けるこの時期は、言葉が前に出る歌と“四人だけの密度”が徹底された時代です。

宮本浩次さんの生々しい詞と、石森敏行さん(Gt)の鋭いリフ、高緑成治さん(Ba)の前傾グルーヴ、冨永義之さん(Dr)の直線的ビートが一音の妥協もないアンサンブルでぶつかり合い、都市の温度や孤独、怒り、希望をそのまま増幅しました。

ミニ年表

- 1988:デビュー(「デーデ」/『THE ELEPHANT KASHIMASHI』)。

- 1988〜1990:『Ⅱ』『浮世の夢』『生活』と濃密に発表。

- 1991〜1993:試行の幅を広げ、『奴隷天国』で攻撃性と疾走感が再噴出。

- 1994ごろ:EPIC期の終盤へ。後の転機(移籍・再起)につながる溜めの時期に入ります。

代表作と聴きどころ(EPIC期)

※曲名や年はこの時期の代表例。細部は盤によって異なります。

- 「デーデ」(1988)

デビューの狼煙。とにかく言葉が突っ込んでくる。発声の勢いと語感の切れ味は、この一曲でエレカシの“核”を証明します。 - 『浮世の夢』(1989)

下町と都会の匂い、若さの苛立ちと夢見心地が交錯。「珍奇男」など、後年もライヴで生き続ける名曲群を収録。 - 『生活』(1990)

「ファイティングマン」が象徴。拳を握りしめる推進力と、日々の実感に根ざした言葉の強度が際立ちます。 - 『奴隷天国』(1993)

「ガストロンジャー」「夢のかけら」など、EPIC期の攻撃性と疾走が再沸点。バンドの尖りが鮮烈に刻まれました。

はじめての方に:EPIC期の入口曲

- デーデ

- 珍奇男

- ファイティングマン

- ガストロンジャー

- 夢のかけら

歌詞世界:都会の呼吸と自画像のロック

宮本浩次さんの初期詞は、「街」「風」「夜」「道」といった生活の語彙で、怒りや孤独、誇りや希望を直球で射抜きます。難解な比喩よりも、語感と息継ぎ(ブレス)でリズムそのものを作るのが特徴です。

- 等身大の一人称:自分の弱さ・情けなさも隠さず綴り、それを反撃の起点に変える。

- 発音優先の作曲感覚:言葉を最優先し、メロディとリズムが言葉のために動く。

- 街の温度:ビル風、照明の白さ、電車の音環境音のように都市を背負った歌です。

ステージと「伝説」:明かりをつけた渋公

EPIC期を語る上で外せないのが、1988年・渋谷公会堂。

客席照明をつけたまま、飾りのないセットで四人が立ち、宮本浩次さんがマイクスタンドを薙ぎながら感情をむき出しに歌い切る演出でなく必然としての激しさが可視化された公演でした。

この頃のライヴは、ステージ上の動き=歌の熱の延長。荒々しくも、曲の呼吸に寸分違わず同期するバンドの瞬発力が、観客の体温を一音ごとに上げていきました。

レコーディング美学:四人で埋め切る音像

EPIC期のサウンドは、基本的にVo/Gt/Ba/Drの四点で空間を埋め切ることに執念がありました。

- 過剰な装飾を避ける:同期・打ち込みに頼らず、手触りの荒さも質感として肯定。

- 勢いと間の設計:一気呵成の疾走と、あえて止める間。加速と停止の落差で心拍を奪います。

- 語感に合わせたテンポ微調整:歌詞の母音・子音の鳴りに合わせ、テンポやキーを詰めるストイックさ。

評価と苦闘:コア層人気からの助走

当時のチャート的成功は限定的で、商業的には苦戦した時期でもあります。ですが、ライヴハウスでの評判や音楽誌の熱い支持、口コミでの波及により、強固なコア層が形成されました。

この助走が、のちの移籍〜再起〜大きな飛躍(「悲しみの果て」「今宵の月のように」へ)につながります。EPIC期の純度があったからこそ、後年の普遍性に届いた多くのファンがそう実感しています。

宮本浩次さんの初期像まとめ

- 言葉最優先の作詞作曲:語感・呼吸・発音のリズムでロックを組み上げる。

- 剥き出しのボーカル:怒りも弱さも正面から。美談化しない誠実さが刺さります。

- 四人で完結する矜持:石森敏行さん/高緑成治さん/冨永義之さんとともに、ミニマルな構成で最大の密度を出す。

- 伝説的ステージ:1988年・渋谷公会堂に象徴される、演奏=生き様のライヴ。

これから聴く方へ:EPIC期の楽しみ方

- 『生活』→『浮世の夢』→『奴隷天国』の順に辿ると、言葉と音の“尖り”の変遷が見えてきます。

- ライヴ映像(後年の発掘・再編集も含む)で初期のテンションを体感すると、歌詞の意味がさらに立体化します。

- 近年の楽曲に戻ると、声の深みと言葉の芯が“原点と地続き”だと分かり、エレカシの物語が一本の線になります。

まとめ

EPIC/SONY時代は、宮本浩次さんが「言葉を生き物にする」方法を四人で磨き切った、原点にして最高密度の季節でした。荒々しさも、無骨さも、全部が嘘のない音楽のための必然。

のちの大きな飛躍は、この時代の純度が土台です。

初期エレカシに惹かれたならそれは、あなたの中の剥き出しの言葉が、音に反応した証かもしれません。

エレファントカシマシ宮本浩次さんのPONY CANYON時代

1996〜1998/再浮上と“歌”の普遍化)

時代の概観:再出発と希望の言葉

1996年、エレファントカシマシはPONY CANYONへ。宮本浩次さんは、初期の鋭さや都市の孤独を保ちながらも、より開かれたメロディと希望を帯びた言葉へと舵を切ります。

この3年で、バンドは「コアな評価のロックバンド」から、誰もが口ずさめる名曲を持つバンドへと段階的にステップアップしました。

- キーワード:外部プロデューサーの導入/言葉の普遍化/メロディの拡張/タイアップを通じた浸透

- 象徴曲:「悲しみの果て」「四月の風」「今宵の月のように」「戦う男」「風に吹かれて」

主要作品とトピック(3作でつかむ変化)

① 『ココロに花を』(1996)

- ポイント:初めて本格的に外部の力を取り入れ、音像のクリアさとメロディの伸びが際立ちます。

- 楽曲感:「悲しみの果て」「四月の風」など、等身大の言葉で“生き抜く力”を歌う普遍曲が誕生。

- 宮本さんの変化:声の張りだけでなく、語るニュアンスの表現が増し、説得力が一段深くなります。

② 『明日に向かって走れ -月夜の歌-』(1997)

- ポイント:夜/月の情景と希望を重ねる世界観で、ロマンと生活感が同居。

- 象徴曲:「今宵の月のように」「戦う男」「風に吹かれて」大衆性とバンドらしさの交差点がここに。

- アレンジ:石森敏行さん(Gt)のリフと高緑成治さん(Ba)のうねり、冨永義之さん(Dr)の安定に、ストリングス等の色彩が加わり、スケールが拡大。

③ 『愛と夢』(1998)

- ポイント:佐久間正英さんらの関与のもと、制作手法を実験的に拡張(デモ段階から機材を取り入れる等)。

- 世界観:タイトル通り、愛の温度と夢の切実さを前面に。ラブソングの比重が上がり、メロディの包容力が増します。

- 次章への布石:サウンドの設計や録り方の試みが、次フェーズ(1999〜)の実験期へ橋を架けます。

歌と言葉:刺す我から、届く私たちへ

EPIC期の剥き出しの自画像から、PONY CANYON期はリスナーの人生へ滑り込む言葉に重心が移ります。

- 言葉:怒りや孤独を突破の言葉に転化「明日へ向かう意思」が主題化。

- メロディ:高音の伸びを生かしつつ、ささやき〜咆哮までの振れ幅が拡大。

- 情景:月・夜風・街灯など、夜の比喩でやさしく照らす表現が増加。

ステージ:激しさはそのまま、ダイナミクスが豊かに

ライヴでは、宮本浩次さんの瞬発的な爆発力はそのままに、曲ごとの陰影(ダイナミクス)がくっきり。

- 「戦う男」などの骨太ロックではEPIC期直系の圧。

- 「今宵の月のように」等では語るように歌う抑制が効き、バンド全体の呼吸(間)が洗練。

- 四人の結束は一層強固に。石森さんの“余白を活かす音選び、高緑さんの“歌う低音、冨永さんの大地のビートが、宮本さんの言葉を前へ押し出します。

制作チーム&サウンドの更新

- 外部プロデューサー/アレンジャーの導入で、楽曲ごとに最適解を追求。

- ストリングスや鍵盤などの色付けを導入しつつも、四人の輪郭は不変。

- 歌中心のミックスへ:言葉がより明瞭に届く配置・音量・帯域のチューニングが進む時期です。

社会的到達点:タイアップと国民的認知の入口

この時期の楽曲は、ドラマやメディア露出を通じて広く浸透します。

- 「今宵の月のように」などが象徴するように、一過性で終わらない人生の歌として支持が拡大。

- 結果、のちの大規模ツアーやアリーナ級の展開へとつながる基盤が形成されました。

この時期の宮本浩次さんらしさまとめ

- 普遍語彙で深く刺す:むずかしく言わずに、実感のある日本語で心臓に届く。

- 声の説得力が増幅:叫ぶだけでなく、置きに行く一音にも情が宿る。

- 四人の輪郭を残したまま拡張:編成が広がっても、核はVo/Gt/Ba/Drの呼吸。

まずはここから(導入3曲+1作)

- 曲:「悲しみの果て」「四月の風」「今宵の月のように」

- アルバム:入門は『ココロに花を』→深掘りで『明日に向かって走れ -月夜の歌-』→挑戦の手触りを『愛と夢』で

まとめ

PONY CANYON時代は、宮本浩次さんが自分の叫びをあなたへ届く歌”に変換した季節です。

初期衝動の熱を失わずに、言葉を普遍へ押し広げたその成功体験が、のちの大きな飛躍と長い支持につながりました。

エレファントカシマシを人生のBGM”に変えた起点。ここを押さえると、宮本浩次さんの物語が優しく一本の線でつながります。

東芝EMI時代~現在の2025年までの宮本浩次のエレファントカシマシとしての活動

東芝EMI時代(1999〜2006):実験と手探り、そして「扉」の先へ

- 1999年の移籍後、打ち込みや大胆な編曲を取り入れながら表現の幅を拡張。制作過程に密着したドキュメンタリー映画『扉の向こう』(2004)は、この時期の葛藤と覚悟を活写します。

- ラストを飾る東芝EMI期のアルバムが『町を見下ろす丘』(2006/3/29)。初期衝動から成熟への着地を示す一枚で、のちの再加速に直結する内容です

UNIVERSAL SIGMA時代(2007〜2018):王道回帰と国民的フェーズへ

- 2007年に「俺たちの明日」。〈さあ がんばろうぜ!〉のフレーズで時代の気分と直結し、バンドは再び大きく羽ばたきます。

- 以降はヒットと大型ステージが並行。ライブの厚みは年々更新され、30周年へ向けてバンドの現在地を作品とステージで証明していきます。

2012〜2013:活動休止と復活の野音

2012年9月1日、宮本さんが急性感音難聴と診断。

同月5日に手術を受け回復、日常生活に支障はなかったものの、聴力が安定していないことなどを理由に、10月2日、グループの公式サイトでライブ活動休止の報告を発表しました。

- 一時休止を挟むも、2013年「復活の野音」でカムバックを果たしました。〈悲しみの果て〉が夜空にこだまする瞬間は、多くのメディアで伝説の再始動として記憶されました。

2018〜2022:コラボ、ソロ始動とバンド継続、そしてコロナ禍の野音

- 宮本浩次さんのソロ本格化と並走しつつ、バンドは野音やアリーナを中心に活動継続。

- コロナ禍の中で断行した「日比谷野外大音楽堂 2020」は、制約下でもエレカシの熱を更新。映像作品(2021/3/17)は、その張り詰めた空気まで封じ込めています。

2023:結成35周年、初の本格アリーナツアー

この動画を YouTube で視聴

- 有明アリーナ(デビュー記念日:3/21)を含む35th ANNIVERSARY TOUR YES. I. DO を敢行。公演を完全収録したBlu-ray/DVD(9/20発売)は、いまのエレカシを決定的に刻んだ一本です。

2024〜2025:体制の更新と次章の助走

- 2024年3月末でアミューズとの契約を終了。4月1日からは株式会社elephantsが各種窓口となる体制に移行しました。新章に入ったという意味でも大きな節目。

- 2025年は宮本さん個人の話題が目立つ年のスタートに。バンドとしては35周年盤・近年ライブ映像群の充実により、過去〜現在のベスト・フォームをいつでも辿れる環境が整いました。

宮本浩次 さんのソロ活動5周年を経て始める新プロジェクト「俺と、友だち」が始動し新たな挑戦をします。

宮本浩次 新プロジェクト「俺と、友だち」下北沢SHELTER公演の開催が決定いたしました。

— 宮本浩次Official (@miyamoto_hiroji) October 1, 2025

「俺と、友だち」

10/8(水)下北沢SHELTER

宮本浩次、キタダ マキ、冨永義之

こちらの公演は、宮本浩次オフィシャルファンクラブ「H.M.」会員限定の公演として開催いたします。https://t.co/V29zdSEUx9 pic.twitter.com/jMQtb5KI94

10/27(月) 日本武道館日本武道館公演の開催が決定。

宮本浩次 新プロジェクト「俺と、友だち」日本武道館公演の開催が決定いたしました。

— 宮本浩次Official (@miyamoto_hiroji) October 2, 2025

「俺と、友だち」

10/27(月) 日本武道館

宮本浩次、名越由貴夫、奥野真哉、キタダ マキ、玉田豊夢

本日10/2(木)18:00よりチケット受付をスタートしました。#宮本浩次https://t.co/V29zdSEUx9 pic.twitter.com/2jcoeOxSYr

この時期別「らしさ」の要点

- 東芝EMI期:実験性と生活感の交差。試行錯誤の真ん中にもっと良くなる”という執念。

- UNIVERSAL期:歌と言葉の王道回帰。代表曲が世代横断で定着し、ライブが半ば国民行事”に。

- 2012〜2013:沈黙と復活。歌う理由を更新し、以降の走りに説得力が増幅。

- 2019以降:ソロとバンドの相乗効果。コロナ禍を越えても現場至上は不変。

- 35周年〜:アリーナ規模での完成度と、四人のまま続ける“継続の強さ。

まず観る/聴く指針(手短に)

- 映像:

- 2020野音(2021/3/17リリース)=逆境下の緊張と熱。

- 35th YES. I. DO(2023/9/20)=今の到達点。

- 音源(時代代表):

- 東芝EMI最終『町を見下ろす丘』(2006)=実験と成熟の端点。

- 2007「俺たちの明日」=再躍進の狼煙。

「今宵の月のように」とは?その魅力を紹介

エレファントカシマシ「今宵の月のように」シングル概要

シングルCD発売日: 1997年7月30日

レーベル: ポニーキャニオン

シングル通算: 15作目

作詞・作曲: 宮本浩次

楽曲の特徴・エピソード

- フジテレビ系ドラマ『月の輝く夜だから』主題歌として制作された、エレファントカシマシ初のドラマタイアップ曲です。

- ドラマの雰囲気に合わせて宮本浩次が作詞・作曲し、メロディーやアレンジはそのまま、歌詞を一部調整する形で生み出された楽曲です。

- このシングルはエレカシ初のオリコントップ10入り、最大のヒット作品となり、エレファントカシマシを全国区に広めた代表曲です。

- 後年にも紅白歌合戦や様々なベストアルバム、発車メロディ、CMソングなど世代を超えて親しまれています。

収録内容

アルバム・メディア収録

「今宵の月のように」は、切なさや希望、人生の機微がちりばめられた等身大の応援ソング。初めて聴く人にも心に残る名曲です。

2025年には宮本浩次さんのソロとしてセルフカバーが実現。マクドナルドの月見バーガーのCM曲に。

楽曲の魅力

歌詞は日常の倦怠感や孤独を率直に描きつつ、希望と再生を歌います。宮本さんの影響を受けた明治の文豪(夏目漱石、森鴎外)の文学性が反映され、「熱い涙」や「夕暮れ過ぎて きらめく町の灯りは 悲しい色に染まって揺れた」などの表現が詩的で心を掴みました。

月のモチーフが「変化と周期性」「孤独と普遍性」を象徴し、人生の挫折と再生を表現。「見慣れてる町の空に 輝く月一つ」がリスナーの共感を呼びました。

ライブでは定番曲で、宮本のエネルギッシュなパフォーマンスや観客の大合唱が特徴で大合唱は感動的です。

「カラオケでも盛り上がる」「弾き語りでも映える」と、多様な形で愛されています。

また、人生のどん底でも『いつの日か輝くだろう』で前を向ける背中を押してくれ、励まされるボーカルの力強さと繊細さのバランスが絶妙で素直な歌い方が心に刺さる日本のロック史に残る名曲です。

宮本浩次 ソロ活動まとめ(2019–2025)

スタートの号砲(2018~2019)

- 2018年10月椎名林檎さんの作品「獣ゆく細道」にゲストボーカルとして参加。、

- 2019年、初の本格ソロ名義で始動。表題曲「冬の花」はドラマ『後妻業』主題歌として話題に。歌い出しから一気に情感を引き寄せる“歌の説得力”で、バンドとは異なる陰影を提示した。

2020:デビュー作&大ヒット・カバー作

- 1stソロ・アルバム『宮本、独歩。』(2020/3/4)をリリース。セルフ楽曲に加え、タイアップ曲(「冬の花」「ハレルヤ」ほか)を収め、瑞々しさと骨太さを同居させたミヤ印”の原点に。

- 同年11月、女性歌謡を中心に再解釈したカバー作『ROMANCE』を発売。オリコン週間アルバム1位/芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門・2021)など高評価を獲得し、ソロ表現が社会的評価へと接続していきます。

2021:2ndアルバムと紅白

- 2ndアルバム『縦横無尽』(2021/10/13)。“歌を真ん中に置いたロックを軸に、音像の振れ幅をさらに拡張。以降の全国ツアーへ。

- 年末は第72回NHK紅白歌合戦にソロ名義で出場し「夜明けのうた」を披露(クルーズ船からの特別演出)。“孤高の声”の到達点を広く示した。

2022:カバー第2章とツアー完結

- カバー第2弾『秋の日に』(2022/11/23)をリリース。昭和~平成の名曲をいまの宮本さんの声で再照射し、カバー表現をもう一段深めました。

- ソロ初期からの全国ツアーは47都道府県制覇まで走り切り、宮本さんのフィールを全国規模で確立。

2023–2024:地力の更新期

- ライブ企画やステージワークを通じて、ソロとバンドの双方で“声”の表現を磨き直す時期に。2023年はエレカシ35周年へも全力投球。

2025:CM&映画、国民的メロディに再点火

- 9月2日(火)放映開始のマクドナルド月見マックの新CMで、エレカシ「今宵の月のように」を宮本さん本人がセルフカバー。季節の定番と国民的メロディの幸福な邂逅。

この動画を YouTube で視聴

- 10月31日(金)公開の映画『爆弾』主題歌に新曲「I AM HERO」。スクリーンの緊張感と呼応する、剥き出しの歌。

宮本さんのソロの特徴

- 歌そのものの密度:一音一語の圧で世界観を立ち上げる。

- 楽曲の射程:オリジナル×カバー×タイアップを自在に往復。

- 届け方:ライブ&メディア露出で声の臨場感を最大化。

はじめて聴くなら(入口ガイド)

- アルバム:『宮本、独歩。』→『縦横無尽』でオリジナルの核へ。

- カバー:『ROMANCE』→『秋の日に』で歌謡の継承と進化を体感。

- 最新動向:2025年のCM&映画タイアップは現在地の最短ルート。

宮本浩次さんの性格の魅力

- まっすぐで嘘がない

思ったことを正面から言葉にします。その誠実さが歌の説得力に直結していると感じます。 - 繊細×大胆のギャップ

言葉やメロディを緻密に磨き上げる一方、ステージでは全身全霊。慎重さと豪快さの同居が魅力です。 - 自分に厳しい職人肌

納得いくまで妥協せず、作品と向き合います。まず自分に厳しいからこそ、周囲への敬意も失いません。 - 仲間思いで礼節を重んじる

長年同じメンバーで歩む信頼関係が人柄を物語ります。スタッフや共演者にも自然体で礼を尽くします。

宮本浩次さんの面白いところ

- 自己ツッコミの照れ笑い

本音がこぼれた後の「照れ」のリアクションが微笑ましく、場をあたためます。 - たまのドジが愛おしい

マイクにぶつかる、言葉に噛む完璧ではない姿がかえって人柄の良さを伝えます。 - 少年み全開の急上昇

音がハマった瞬間に走り回る、満面の笑み純度100%の喜びが会場の温度を上げます。 - 大真面目が生む天然ユーモア

真剣に語るほど比喩が独特で狙わない笑いなので周りを和ませます。

ライブ&メディアで性格が見える瞬間

- 客席への声かけがやさしい

盛り上げつつ、必ず場を守る距離感が心地よいです。 - スタッフへの合図が細やか

モニターやバランスのサインが的確で、仕事への真摯さが伝わります。 - 歌い終わりの表情が正直

やり切った晴れ顔も、課題の残る悔しさも隠しません。 - 番組の最後に必ず礼があります

緊張していても締めの一礼は丁寧。人柄が最終行でにじみます。

エレカシが残した「魂」の継承者たち|影響を受けたアーティスト

エレファントカシマシの音楽は、日本のロックシーンに深く、そして静かに根を下ろしてきました。

彼らの剥き出しの感情、文学的な歌詞、そして何より揺るぎない「魂」は、多くのアーティストに計り知れない影響を与えています。

ここでは、エレカシの「魂」を受け継ぎ、自らの音楽を創り出しているアーティストたちを、その共通点とともに紹介します。

ポップシーンで輝く継承者たち

一見するとエレカシとは異なるジャンルに見えるアーティストの中にも、その影響は色濃く表れています。

- back number:ボーカルの清水依与吏さんは、エレカシを自身の音楽的ルーツの一つとして公言しています。特に、感情を赤裸々に描き出す歌詞のスタイルや、日常の風景を切り取る視点に、宮本浩次の影響が感じられます。

ロックシーンで叫び続ける継承者たち

エレカシの持つ「魂の叫び」は、ロックバンドに特に強い影響を与えています。

- クリープハイプ:独特の言葉選びと内省的な世界観は、宮本浩次さんの文学的な作風と通じるものがあります。ボーカルの尾崎世界観さんは、孤独や葛藤を率直に歌い上げるスタイルで、多くの若者から支持を得ています。

- 銀杏BOYZ:峯田和伸さんの剥き出しで感情的な歌い方や、等身大の言葉で表現する姿勢は、エレカシの初期衝動に通じるものがあります。自身の「生き様」を音楽にぶつけるスタイルは、まさにエレカシの継承者と言えるでしょう。

2003年リリースされたトリビュート「エレファントカシマシ カヴァーアルバム 花男 ~A Tribute To The Elephant Kashimashi~」にて銀杏BOYZ、石野卓球さん、ストレイテナー、怒髪天 等が参加しました。

世代を超えて愛される「魂」の秘密

なぜエレカシの音楽は、世代もジャンルも超えて、これほどまでにアーティストを惹きつけるのでしょうか?

その最大の理由は、「普遍的な共感性」にあると考えています。

宮本浩次さんが歌うのは、売れない時代を経験した苦悩、人生の挫折、そして希望。

それは、誰もが心の中に抱える感情そのものです。飾らない言葉で本質を突く歌詞と、4人が作り出す力強くも温かいサウンドが、聴く人の心を解き放ち、「自分の人生を歌ってくれている」という感覚を生み出します。

そして、その共感が、次の世代のクリエイターたちに、新しい音楽を創り出す勇気を与えているのです。

エレファントカシマシは、彼らは、音楽を通じて「生きること」を問いかけ、多くのアーティストに影響させています。

まとめ

幼少期のボーイ・ソプラノから、エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロへ。

宮本浩次さんの歩みは、常に「本気の歌」と「正直な言葉」で貫かれてきました。荒々しい初期衝動、赤羽の生活感、挫折と再起、円熟の表現力。そのすべてが現在進行形の歌声に折り重なり、聴く人の背中を確かに押してくれます。

ライブでは命がけのパフォーマンス、オフでは照れ屋で誠実。繊細さと大胆さが同居する人柄は、楽曲の説得力を何倍にも高めます。だからこそ、名曲は世代や時代を超えて“あなたの物語”として届き続けるのだと思います。

そして2025年。セルフカバーによる「今宵の月のように」で新たなCMソングを飾り、映画『爆弾』主題歌「I AM HERO」では挑戦の炎をさらに強く。過去の栄光ではなく、“今”の宮本浩次さんが鳴っている──それがいちばんの希望です。

このブログでは、

- 幼少期から結成・デビュー、各レーベル時代の軌跡

- 魅力と凄さ(4項目×2)の深掘り

- ソロ活動の要点

- エレファントカシマシ、宮本浩次さんの魅力や歴史を一気読みできるよう整理しました。気になった作品は、ぜひ公式リリースや配信、ショップでチェックしてみてください。作品に触れるたび、宮本浩次さんの現在がさらに更新されていきます。

最後に。

どんな時も、宮本浩次さんの歌は「あなたの今日」に寄り添ってくれます。

月がのぼる夜も、曇った朝も。次の一歩を踏み出す力を、また一緒に受け取りに行きましょう。

最後に…

別記事にてエレファントカシマシのメンバーやグループ魅力、名演Blu-ray・必聴CD・レアグッズ、年表まで完全ガイドなどついて掲載中です!リンクはこちらから⏬️

別記事にてエレファントカシマシのメンバーやグループ魅力や4人の歴史などついて掲載中です!リンクはこちらから⏬️

宮本浩次さんのおすすめDVD・Blu-ray・書籍・グッズを厳選紹介!ファンが押さえておきたい名作やコレクター必見の限定アイテムが一目でわかる一覧記事!リンクはこちらから!

noteでもエレファントカシマシの魅力などについて別視点で掲載中です!リンクはこちらから⏬️

ランキング参加中です。この記事が良かったら下記より応援クリックしてくれると嬉しいです!m(_ _)m

(アカウントの作成やログインなどは必要ありません!そのままポチッとクリックで大丈夫です!)

その他のアーティストやアイドルのプロフィールコラムはこちらから!

✅ 美斉津商店WEBでもっと深く、楽しくAIや推し活を!

音楽・アイドル、AIノウハウゲームをゆるく紹介した記事を【美斉津商店WEB】で多数公開中!

👉 推し活やAIについてもっと楽しみたい方

👉 同じ熱量で語れるブログを探している方

\ぜひこちらからチェックしてみてください!👇/

![宮本浩次の半生を辿る|[今宵の月のように]が月見バーガーCMで物語る不屈の精神|マック|エレカシ](https://oshikatsuouenblog.com/wp-content/uploads/2025/08/ph_main_202506_pc.webp)